Christopher Clarey raconte Rafael Nadal

14 octobre 2025Figure connue et reconnue du monde du tennis, Christopher Clarey, journaliste au New York Times pendant plus de trente-deux ans, a embrassé avec succès la carrière d’auteur. Après la publication en 2021 de « The Master », une biographie consacrée à Roger Federer, l’Américain a remis cela en mai dernier avec « The Warrior », où il retrace le parcours de Rafael Nadal, dont la version française paraîtra le 15 octobre prochain aux éditions Flammarion. Avant cela, c’est depuis Boston, qu’il a accepté d’évoquer ce nouvel ouvrage, où le stade Roland-Garros tient une place singulière.

En 2023, à Roland-Garros, lors d’une précédente interview, nous avions mentionné votre idée de biographie consacrée à Rafael Nadal. Deux ans plus tard, alors que la version anglaise, « The Warrior », est disponible depuis mai dernier, celle en français sera publiée le 15 octobre prochain. Sur un sujet, où beaucoup a été dit, comment avez-vous pensé ce livre ?

C’est vrai que vous étiez là au début de ce projet. Ce n’était pas évident pour moi, car je venais d’écrire « The Master » consacré à Roger Federer, mais avec aussi beaucoup de Nadal et de Djokovic dans cette histoire-là. Vous ne pouvez pas écrire sur Roger Federer et sa carrière, sans parler de l’Espagnol et du Serbe. Le défi a été de faire quelque chose sur Rafa de différent. Il me semblait néanmoins évident qu’après tout ce qui a été dit, dans 20 ou 25 ans, on reparlera encore de ces quatorze trophées à Roland-Garros. J’ai voulu replonger la-dedans comme la base du livre. Je me suis aussi posé la question avec quel tournoi du Grand Chelem j’ai le plus de lien. C’était clairement Roland-Garros, en raison de ma vie privée. Je me suis marié en 1991 à une Française, j’ai vécu à Boulogne-Billancourt (tout près du stade) durant quatre ans, puis ensuite à Paris, j’étais vraiment connecté à ce tournoi.

Christopher Clarey à Roland-Garros en 2023 / ©SoTennis

Christopher Clarey à Roland-Garros en 2023 / ©SoTennis

Ce livre est une biographie, sans que la vie de Rafael Nadal ne soit présentée de manière chronologique. Pourquoi ce choix ?

Je voulais que cela soit divertissant pour moi, mais aussi, je l’espère, pour le lecteur. L’idée était d’utiliser Roland-Garros et la terre battue comme des vecteurs pour expliquer la carrière de Rafa. Cela a exigé une narration qui n’était pas chronologique. Cela ne raconte pas tout, mais cela raconte à mon avis les choses essentielles, avec une vision différente d’une biographie (sportive) classique. Personnellement, c’était obligatoire d’avoir un projet comme cela. Je ne voulais pas me répéter avec la façon dont j’ai écrit l’histoire de Roger Federer, en changeant le nom pour Rafa.

Initialement, « The warrior » devait être publié en mai 2024. Pourquoi ce report d’un an ?

La raison principale, c’est qu’il y avait beaucoup d’incertitudes au sujet de la fin de carrière de Rafa. À ce moment-là, ce n’était pas précis dans sa tête. Puis, il a commencé à dire que probablement l’année 2024 serait sa dernière saison. Je me suis dit : « Ok, on va avoir l’histoire plus ou moins complète. » Sa potentielle dernière fois à Paris, tout comme les Jeux olympiques de Paris en 2024 se profilaient. C’était important pour moi de terminer avec le stade Roland-Garros et Rafa, pour que le livre soit complet. Je n’étais pas loin de tout cela, car il y a eu en 2025 l’hommage que le tournoi de Roland-Garros a organisé en l’honneur de Rafa, avec cette cérémonie durant laquelle Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray étaient là. C’est sans doute vraiment ce moment-là qui constitue sa fin de carrière sportive.

Le court Philippe-Chatrier le 25 mai 2025 lors de la cérémonie d’hommage à Rafael Nadal / ©SoTennis

Le court Philippe-Chatrier le 25 mai 2025 lors de la cérémonie d’hommage à Rafael Nadal / ©SoTennis

En début de récit, vous décrivez comment vous vous êtes conditionné pour ce travail de rédaction…

Rafa était certes un joueur de tennis, mais c’était, et cela reste, une façon de penser, d’aborder la vie de manière constante et c’est remarquable. Je pense que pour comprendre Rafa, il faut être un peu dans son « mood ». J’ai tenté de plonger dans sa façon de penser. Pour écrire, je me suis accroché aux routines du matin et à l’envie d’avoir un défi. Mais aussi que cela soit dur, car Rafa aime aussi lorsque c’est dur. Ces matches les plus mémorables pour nous et pour lui, ont été, je crois, les matches les plus difficiles.

Cette biographie est également rythmée par différents témoignages d’entraîneurs, de championnes et champions. Notamment celui de Jim Courrier, où à Indian Wells en 2023, qui a été particulièrement ému à l’évocation de la carrière de Rafael Nadal et de son self-control…

C’était un moment très fort. Jim Courrier, qui a, entre autres, remporté Roland-Garros à deux reprises et a été numéro un mondial, avait ce même côté sur le court que Rafa, celui de tout donner, à l’entraînement comme en match. L’interview était inintéressante, comme toujours avec Courrier, qui est un personnage très intelligent et un très bon analyste du tennis moderne. Il était devenu très ému en parlant de Rafa quant à sa capacité à gérer le contrôle de soi. Le fait qu’il n’avait jamais cassé une raquette ou qu’il n’avait jamais montré beaucoup de signes de colère en match et sa constance, tant sur le plan mental que tennistique. Je pense que Jim a été surpris lui-même par sa réaction. Cela montrait à quel point Rafa était un modèle, par uniquement pour le public, mais aussi pour ses pairs.

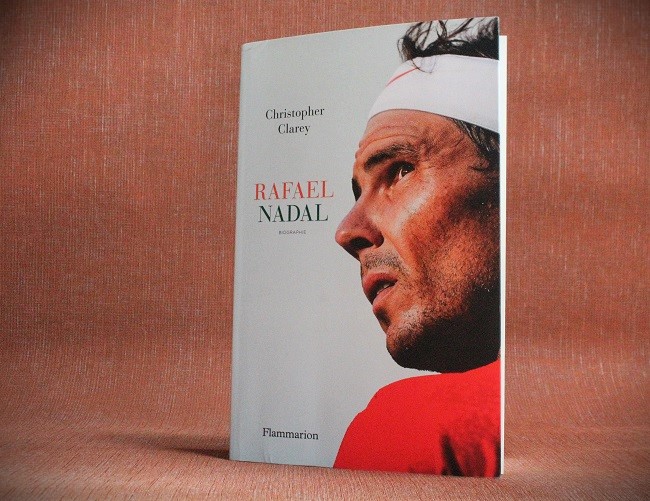

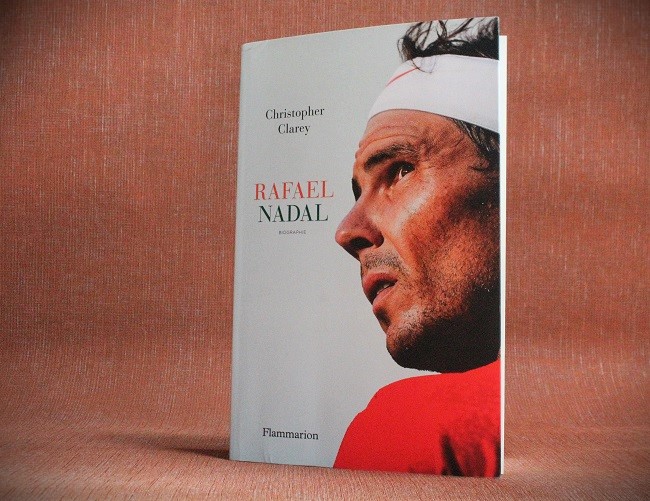

Rafael Nadal Biographie par Christopher Clarey aux éditions Flammarion. Parution le 15 octobre 2025 / ©SoTennis

Rafael Nadal Biographie par Christopher Clarey aux éditions Flammarion. Parution le 15 octobre 2025 / ©SoTennis

Vous mentionnez dans le livre qu’en 2020, vous avez eu, à nouveau, un entretien avec Rafa. Un peu plus long que les autres, où vous aviez échangé sur son état d’esprit pour aller au bout des choses…

Je pense ce qui caractérise Rafa, c’est sa régularité dans l’effort et dans la conception du tennis et de sa carrière. Cela a été un fil conducteur pour lui. Cela a été une course pas tellement contre l’adversaire, mais plus contre lui-même. Il avait débuté cette course très jeune avec Toni en assimilant cela très tôt. Il avait accepté, comme très très peu de joueur de tennis et très peu de sportif de haut niveau, d’aimer cette course et ce défi perpétuel. Je trouve ça exceptionnel.

Vous décrivez également la première fois où Toni Nadal, qui était à ce moment là l’entraîneur de Rafa, voit jouer à Wimbledon, sur un terrain d’entraînement, Novak Djokovic…

Toni a toujours était intéressé par les joueurs de la même génération que Rafa. Lors de cette scène, Rafa et Novak étaient très très jeunes et Toni était dans une forme d’attente de voirles joueurs du même âge que Rafa qui pouvaient percer un peu plus tard. Ce jour-là, Djokovic s’entraînait avec l’un des amis de Rafa, Juan Monaco. Bien que Toni avait déjà entendu parler de Novak, il s’était arrêté pendant quinze minutes pour le voir jouer. Puis il s’était rendu dans le vestiaire pour retrouver Rafa et tout en lui tapotant sur son épaule, il lui avait dit : « Rafael, nous avons un problème. » Mais un problème pour Nadal, c’était quelque chose de souhaitable. Toni avait vu ce jour-là le danger que représentait Novak et il avait bien raison.

Pour l’écriture de ce livre vous vous êtes rendu à Manacor, ou est né Rafa et où il a vécu durant très longtemps. Pourquoi ce voyage ?

J’y suis allé en 2023 où j’ai passé une semaine à Majorque. Pour visiter les lieux comme Manacor Porto Cristo, le lieu où Rafa réside. J’étais parti aussi à Palma pour rencontrer les entraîneurs qui l’ont aidé avec Toni dans ses jeunes années. Manacor n’est pas une ville touristique comme d’autres villes en Espagne. C’est la même chose pour Porto Cristo. À Manacor, j’étais saisi par le fait qu’en général les gens sont assez humbles et modestes. Ils n’aiment pas trop lorsque les personnes se montrent supérieures aux autres. J’ai ressenti cela très fortement. Ça, c’est l’éducation de Rafa. Ce n’est pas surprenant de voir qu’à Roland-Garros, par exemple, il a toujours eu un bon contact avec celles et ceux qui travaillent dans l’ombre. D’ailleurs, on a pu le voir lors de la cérémonie organisée cette année sur le court Central. Ce qui m’a aussi frappé, c’est le Club Tenis Manacor. J’avais l’impression que rien n’avait changé depuis vingt-cinq ans. Un endroit très classique, un petit club avec quelques terrains en terre battue. Du rouge, de terre battue, partout au sol. Des petites vitrines avec des anciens articles de journaux, jaunis, parlant de l’enfance de Rafa et son exceptionnelle capacité à jouer au tennis et au foot et des trophées de la jeunesse de Rafa. Pour un écrivain, ce lieu, où vous sentez les fantômes du passé, c’est de l’or. Vous sentiez en plus la connexion avec la terre battue, car ce sont sur ces terrains qu’il a commencé à jouer. Je ne pense pas que j’aurais pu écrire ce livre sans aller là-bas.

Vous avez suivi toute la carrière de Rafael Nadal. Son évolution aussi face aux médias. Vous décrivez ce cheminement…

En termes de personnalité Rafa peut se décrire comme quelqu’un de timide. C’est vrai qu’au fil du temps, lorsque vous êtes exposé, depuis le plus jeune âge, cela change quelqu’un. Néanmoins, dans son cas, il a conservé la même attitude avec tout le monde. Ce qui a changé, c’est, à mon avis, la confiance avec laquelle il a exprimé ses opinions et ses sentiments sur le tennis, et même d’autres sujets. Au début, c’était une phrase par ici, une phrase par là. Les premières interviews étaient assez courtes pour les réponses. Mais rapidement, surtout, dans sa langue natale, il est devenu plus expansif. Il a aussi un bon sens de l’humour. En espagnol ou en majorquin (ndlr : dialecte local dérivé du catalan), il avait plus de confiance. Ayant vécu à Séville pendant pas mal d’années, je me débrouillais en espagnol. Ce qui a été important pour moi, car les réponses étaient plus riches de ce qu’on pouvait avoir en conférence de presse ou en tête-à-tête en anglais.

Vous dites dans votre livre à propos de l’attitude de Rafa, qu’il avait passé depuis longtemps le test du chauffeur de taxi. En quoi consiste ce test ?

Ce test consiste à observer comment les personnes se comportent lorsqu’il n’y a pas de caméras, de projecteurs et voir s’il y a une différence lorsqu’elles s’adressent à autrui. Je n’ai jamais passé beaucoup de temps avec Rafa en privé, loin du circuit, mais je l’avais beaucoup vu côté coulisses. Il avait réussi ce test-là très tôt dans sa carrière et ce n’est pas, forcément, le cas avec les grandes vedettes du tennis.

La traduction en français de votre livre « The Warrior » a été assurée par Yannick Cochenec, un journaliste, qui a longtemps exercé à Tennis Magazine. Est-ce vous qui avez soufflé ce nom à Flammarion, votre éditeur en France ?

J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Yannick. Lorsqu’on m’avait demandé de proposer des noms pour traduire l’ouvrage en français, c’était l’un des noms que j’avais proposé. Je trouvais que c’était important d’avoir quelqu’un qui connaissait bien le tennis et Roland-Garros. Car en n’étant pas du monde du tennis, même si vous êtes une traductrice ou un traducteur très doué(e), ce n’est pas facile de retranscrire de manière correcte les expressions du tennis. Je suis content que cela soit Yannick qui ait fait ce boulot. Ce n’était pas évident, car la version originale est très longue. J’ai hâte de lire ce qu’il a fait.

Au cours de votre narration, vous faites parfois des pas de côté et vous expliquez comment, depuis votre appartement vous vous rendiez au stade Roland-Garros durant la quinzaine, en laissant votre vélo attaché au niveau de la zone TV. Chose qui n’est plus possible aujourd’hui. Vous décrivez aussi l’évolution de ces Grands Chelems qui ont été rattrapés par les vicissitudes de l’époque…

Ce n’est pas toujours une évolution, c’est parfois une régression. Il y a de nos jours moins de contact naturel avec les joueurs, également avec le public. Je ne parle pas des années 1950 ou 1960 où Roland-Garros était vraiment ouvert. Ma première année à Roland-Garros était en 1991, avec deux Américains en finale Agassi et Courrier, cela vous montre à quel point c’était il y a longtemps maintenant. J’ai découvert la culture française, la langue française. Cette année-là, j’ai épousé une Parisienne. Marcher cinq minutes depuis mon appartement et me rendre au boulot, c’était dingue. Après les attentats (notamment ceux de 2015 à Paris), la sécurité a été relevée et ce temps-là est révolu. C’est fini, le temps où je pouvais, en montrant mon badge, sans descendre de mon vélo, rentrer dans le stade pour aller le garer. Ça, c’est terminé, mais cela reste un bon souvenir.

Vous parlez des échanges que vous avez pu avoir en 1993 avec Philippe Chatrier Président de la Fédération française de tennis et vous expliquez aussi pourquoi le court Central de Roland-Garros se nomme ainsi. Après la retraite de Rafael Nadal, certaines voix s’étaient élevées pour renommer ce court du nom de l’Espagnol…

Sans doute, la jeune génération n’a pas idée du rôle que Philippe Chatrier a eu pour Roland-Garros et dans le monde du tennis. Est-ce que Roland-Garros serait toujours un Grand Chelem sans Philippe Chatrier ? Pas sûr. Il a joué un rôle primordial dans la renaissance du stade Roland-Garros, de la préservation avec l’histoire, celle des Mousquetaires (ndlr : Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra, Jacques Brugnon) et dans l’organisation du tournoi. Même s’il n’a pas gagné toutes ses batailles dans le tennis moderne, où il était contre l’argent à tout prix, il est parvenu a unifié le tennis. Car dans les années 1970, il y avait deux circuits. Il a joué un rôle très important pour que le tennis soit de retour aux Jeux Olympiques, même s’il y a des gens qui contestent toujours cela. Tout cela, c’est grâce à Philippe Chatrier. Je remercie Jean Couvercelle (ndlr : fondateur de Tennis Magazine en France) un journaliste remarquable avec une très bonne mémoire, qui m’a beaucoup aidé à se replonger dans les souvenirs de Chatrier. Car lorsque je l’avais rencontré, Philippe Chatrier commencé à avoir des pertes de mémoire (ndlr : il décédera en juin 2000 des suites de la maladie d’Alzheimer). Ce n’était pas le Philippe Chatrier charismatique de son apogée. Mais lors de cet échange, il avait toujours l’esprit agile pour parler de l’histoire de Roland-Garros.

L’Open d’Australie a accueilli cette année plus d’un million de spectateurs lors de ses trois semaines de compétition. Au fond ces tournois ne sont-ils pas, aujourd’hui, un grand cirque ?

C’est ça. Il y a eu un basculement au début des années 1990 lorsque tous les grands joueurs ont commencé à disputer tous les Grands Chelems. Il ne faut pas oublier que durant les années 1970 et 1980, il y a quand même pas mal de joueurs qui ne se déplaçaient pas en Australie ou à Roland-Garros pour jouer sur le deuxième circuit, comme Jimmy Connors en 1974. Désormais, ces tournois sont devenus incontournables. Ce qui est intéressant, c’est qu’à présent, certains de ces Grands Chelems revendiquent une organisation sur trois semaines, en comptant la semaine des qualifications. Qui est devenue une partie intégrante de l’événement, alors que ce n’était pas le cas auparavant. Trois semaines, c’est beaucoup de temps, c’est risqué pour conserver l’attention du public. Mais cela marche pour l’Open d’Australie, Roland-Garros et l’US Open (ndlr : les qualifications de Wimbledon se tiennent en dehors du site du tournoi afin de préserver les terrains en gazon). Les Masters 1000 ont copié un peu ce modèle en allant à douze jours. Ce n’est pas sûr que ce format soit le meilleur, tout au long de l’année. À titre personnel, je dis non. En termes de business, ce que j’ai vu pour la première fois à Wimbledon en 1990 et cette année trente-cinq ans plus tard, c’est totalement différent.

Après avoir raconté Roger Federer, (The Master) et Rafael Nadal (The Warrior) avez-vous en tête un autre projet éditorial ?

J’ai plusieurs projets que j’ai envie de réaliser, mais chaque chose en son temps. Avant la fin de l’année, je vais faire une proposition à mon éditeur. Ces livres ont eu beaucoup de succès, je suis très content et j’ai envie de continuer. Cela reste une passion. Il faut que cela soit le bon projet. Je ne veux pas me répéter.

Est-ce que cela sera, par exemple, sur un membre du Big 4 ou de la nouvelle génération ?

(Rire) On m’a souvent posé cette question et ce n’était d’ailleurs pas sur Andy Murray, mais Novak Djokovic. C’est sûr que cela m’intéresse d’écrire sur Djokovic. Ce n’est pas facile, car dans les deux premiers livres, il y avait beaucoup de Novak dedans. Si j’arrive à trouver la bonne voie, je serais très intéressé de le faire parce que ce serait bien de terminer la trilogie. Il faut que cela soit le bon concept avec un bon squelette. Novak le mérite bien. C’est un champion à part.

On my last official day as a staff writer at the @NewYorkTimes, it was a pleasure to mark the moment by talking with @SimonGraf1 and to go old school and read the papers, just like we did at my first #RolandGarros in 1991https://t.co/mkwhNapnsF pic.twitter.com/00nOAy3b0v

— Christopher Clarey ?゚ヌᄌ ?゚ヌᄋ ?゚ヌᄌ (@christophclarey) June 5, 2023

Vous avez quitté le New York Times en 2023, mais depuis, nous nous sommes croisés lors de différents tournois du Grand Chelem. À présent, pour qui et comment suivez-vous le tennis ?

En 2023 et en 2024, j’étais présent lors de ces tournois pour la rédaction de ce livre, car j’avais besoin d’être sur place. Lorsque j’ai quitté le New York Times, j’ai créé un site Internet qui se nomme Tennis & Beyond, avec une partie qui est consultable de façon gratuite puis une autre dédiée aux abonnés. Avant de vraiment débuter la rédaction du livre sur Rafa, j’ai écrit pour ce site. C’est très agréable, avec beaucoup de liberté, avec une communauté, qui n’était pas de la même taille que celle que lorsque j’étais au New York Times, passionnée de tennis venant de partout dans le monde. J’ai apprécié cela et c’était pour moi une façon de partager mes connaissances de l’histoire du tennis et d’analyser les tournois actuels, surtout les Grands Chelems. Je vais continuer cela tout en le liant avec mes projets éditoriaux. Je n’ai pas envie de continuer à voyager onze mois sur douze comme dans le bon vieux temps, mais continuer à couvrir les grands tournois, cela serait très bien.

Propos recueillis par E-A